您现在的位置是:主页 > 武术文化 >

崆峒派武术特点历史渊源

2019-11-20武术文化 1996人已围观

简介崆峒派武术特点历史渊源崆峒派武术从唐朝开始兴盛的崆峒派武术,晚清时达到鼎盛,到了现代,已基本脱离了普通人的视野。以致大多数人认为崆峒派只不过是武侠小说中虚幻的门派。崆峒派为名门正派,武术以剑术为主,走奇险辛辣之道。事实上,崆峒派武学中,剑术只是其中之一,崆峒派多用扇子、拂尘、铁耙、双钩等武器。现代弟子演练武功,用剑的反倒稀少。金庸在崆峒山立碑“崆峒武术,威峙西陲”。而实际上,崆峒派武术流传甚广。在晚清的广东,武术成为抵御外敌的工具。崆峒派第八代掌派袁一飞、第九代掌派胡飞子均立过战功。崆峒派武术并

崆峒派武术特点历史渊源

崆峒派武术从唐朝开始兴盛的崆峒派武术,晚清时达到鼎盛,到了现代,已基本脱离了普通人的视野。以致大多数人认为崆峒派只不过是武侠小说中虚幻的门派。崆峒派为名门正派,武术以剑术为主,走奇险辛辣之道。事实上,崆峒派武学中,剑术只是其中之一,崆峒派多用扇子、拂尘、铁耙、双钩等武器。现代弟子演练武功,用剑的反倒稀少。

金庸在崆峒山立碑“崆峒武术,威峙西陲”。而实际上,崆峒派武术流传甚广。在晚清的广东,武术成为抵御外敌的工具。崆峒派第八代掌派袁一飞、第九代掌派胡飞子均立过战功。崆峒派武术并不是只有道士才练的武术。月牙铲、拂尘、扇子都是崆峒派常习器械,而拳术中有先天罗汉十八手、崆峒太极拳等,充分融入了佛道儒三家文化。

崆峒派武术特点:崆峒派武术集修身、养性、健体、 进击于一体,有很强的实用性和观赏性。门类齐全,适合于不同年龄层次的人习练。吸纳了佛、道、儒三大宗教文化的精髓,形成了一整套完善的运动体系,传承了东方神秘文明的灵魂,诡秘神奇,魅力四射。

崆峒派武术以柔美为主,身、步、手法多以弧线、曲线形成,取太极阴阳鱼应对哲学思想,在运动中功防。进击时动中有静,静极生动、刚柔相济、短、小、轻、柔奇兵器为特色,如扇、棘、佛、尘、剑耙、五行轮、鞭杆等。即使以刚烈显赫的神拳门中的醉八仙在进击中也以巧击眼,颈部软弱部位,杜绝猛冲猛打。

崆峒派武术以观爱生命为主线,以武修性,其上乘功法之无相神功,达摩神功柔美绝伦,以舒展之手臂翩然拥动似母拥婴儿,柔情之身躯吸纳大地日月之精气,达到天人合一之境界。花架门的各种拳种,神情飘逸似飞天舞蹈,尽显人性之美,习练配乐,多以古筝、二胡之舒缓柔美之曲调,令武者陶醉,令观者入迷。极具观赏性。

崆峒派武术是中华民族五千年来不断总结和创新的一种修身养性的运动方法。从远古时期上古仙人广成子在崆峒山修炼引来《史记》中记载的“黄帝问道”史实和《尔雅》中记载的“崆峒人武”,到2013年为止日本国七个崆峒派武馆的建立,记载着武术这门独特的运动方式在不同历史时期的发展,是中华民族传统武术的一种象征。

崆峒派武术中所孕涵的文化,包容了在中国大地上所产生和延续的道教、佛教、儒教文化的精髓。其器械中的月牙铲、佛尘和扇子以及拳法中的先天罗汉十八手、飞龙拳和崆峒太极无不具有三大宗教的文化信息,这也证明了崆峒山儒、释、道三教合一的史实。从崆峒派武术八大门中,可以明显看出中华民族从启先认识自然,强身健体到完善自我的文化理念过程,具有文化演变的史料特征。

Tags:

上一篇:霍氏八极拳渊源与传承

下一篇:霍氏八极拳精要概论

相关文章

随机图文

-

茶肴-清蒸茶鲫鱼

茶肴-清蒸茶鲫鱼中国是茶的故乡,古代医书记载:茶叶是“万病之药,百草之长”。老百姓也常说“当家度日七件事,柴米油盐酱醋茶”。现代科学证明,茶中300多种成分具有保健作用,其中 -

金花捷报

金花捷报(中药秋葵)学名是黄蜀葵,我们福州这边也叫它金花捷报。黄蜀葵(《香奁集》),又名:黄葵(《说文》),侧金盏、秋葵(《群芳谱》),棉花葵(《植物名实图考》),黄秋葵、金花捷报、水棉花、棉花七、棉花蒿、小棉花、溪麻、野芙蓉、野甲花。一年生或多年生粗壮直立草本,高1~2米。茎被黄色刚毛。叶大,卵形至近圆形,直径15~30厘米或过之,掌状分裂,有5~9狭长大小不等的裂片,边缘有齿牙;叶柄长6~18厘米。花单生叶腋和枝端,成近总状花序;苞片线状披针形或披针形,4~5片,长约25毫米,宽5~10毫米 -

华夏中医宝典-之中药学一

华夏宝典之中药品种众多,每一种药物都有一定的适应范围,例如紫苏可以治疗感冒,大黄可以治疗便秘,蒲公英可以治疗热疗、疗疮,黄芪可以治疗气虚……,不同的病症需要选用不同的中草药来治疗,就是因为它们各自具有特有的性能。中药的性能,可以从多方面来认识:疾病有寒性、热性的区别,药性也有寒、热的不同;病势有向上向下、在表在里的差异,药性也有升、浮、沉、降的区别;疾病发生部位在各个脏腑经络不同,药性也有归入某经的区分等等。 -

松花江流域概况与气候

松花江流域概况与气候松花江区域位置松花江流域位于中国东北地区的北部,介于北纬41°42′~51°38′、东经119°52′~132°31′之间,松花江全长1927公里,东西长920公里,南北宽1070公里,跨越

点击排行

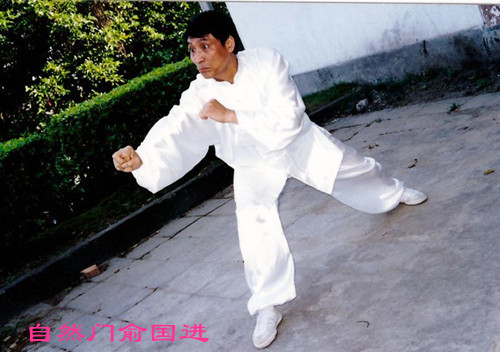

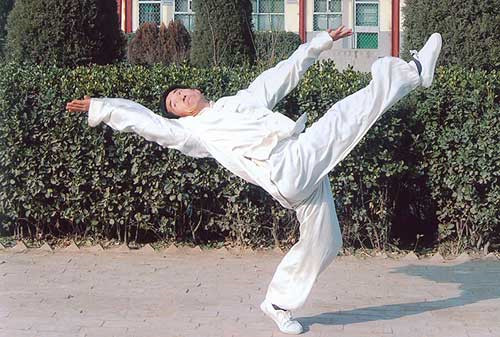

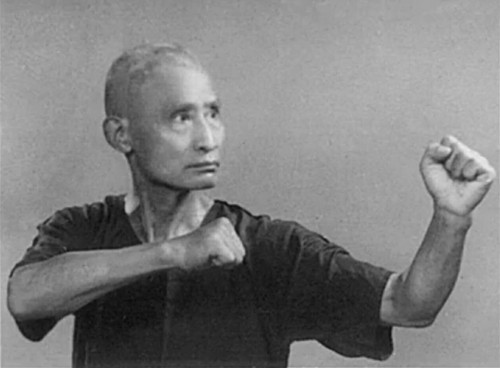

俞国进[自然门武术名家]

俞国进[自然门武术名家]本栏推荐

八卦掌【传统武术】

八卦掌【传统武术】

![巴西柔术[海外武术]](/uploads/cover/2024-06-13/17182793753374.jpeg)

![拳击[对抗性体育运动]](/uploads/cover/2024-01-08/17047046384540.jpeg)

![孟村八极拳[中华传统武术]](/uploads/cover/2024-01-08/17046800734967.jpeg)

![八极拳吴连枝[国家非遗传承代表性人物]](/uploads/cover/2024-01-07/17046286906804.jpeg)