您现在的位置是:主页 > 武术文化 >

中国式摔跤

2019-11-20武术文化 2244人已围观

简介中国式摔跤中国式摔跤运动是中华武术技击的一部分,有着悠久的历史,其叫法如:掼跤、争跤、摔跤、摔角、率角,而最普通的是称摔跤。古代称为角力、角抵、相扑、争跤等。它是一种民族形式的体育项目,也是中国文化遗产之一。是中华民族最古老的体育项目之一。早在四千年前的黄帝时代就有了古代摔跤活动(公元前11世纪~前221年)。据《礼记·月令》记载,周代把摔跤、射箭和驾车三者列为军事训练项目。到了汉代,摔跤还作为表演项目演出。晋代,多在元宵节举行摔跤比赛。唐代多在春秋两季举行比赛,也作为宫廷娱乐的项目。五代时期,

中国式摔跤

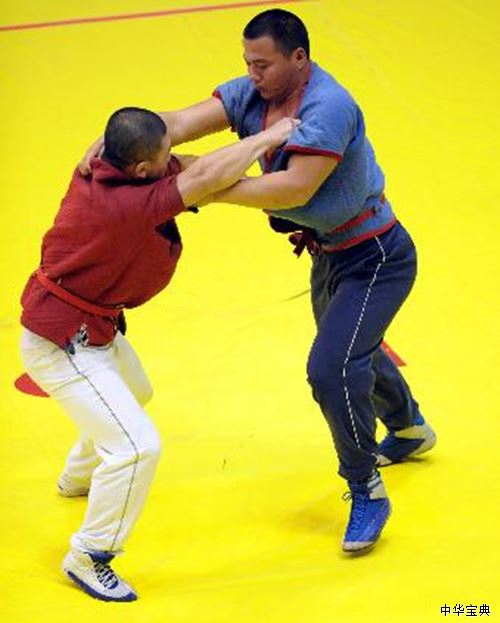

中国式摔跤运动是中华武术技击的一部分,有着悠久的历史,其叫法如:掼跤、争跤、摔跤、摔角、率角,而最普通的是称摔跤。古代称为角力、角抵、相扑、争跤等。它是一种民族形式的体育项目,也是中国文化遗产之一。是中华民族最古老的体育项目之一。

早在四千年前的黄帝时代就有了古代摔跤活动(公元前11世纪~前221年)。据《礼记·月令》记载,周代把摔跤、射箭和驾车三者列为军事训练项目。到了汉代,摔跤还作为表演项目演出。晋代,多在元宵节举行摔跤比赛。唐代多在春秋两季举行比赛,也作为宫廷娱乐的项目。五代时期,摔跤技术强调轻便敏捷 ,名手辈出 ,出现了中国第一部讲摔跤的书——调露子的《角力记》。 秦汉以后,摔跤从单一的军事目的走向了民间,成了供人欣赏的娱乐活动。皇家有了专门的摔跤组织,这种组织一直延续到清朝的“善扑营”。元、明、清时代,摔跤融入了满族和蒙族的技艺,逐渐形成现代中国式摔跤的雏形,宋代还出现了女子摔跤,民间有摔跤组织角抵社,这一时期的摔跤比赛分三个回合。中国式摔跤有一定的规范规矩与特点不许使用伤害对方的动作,不许用拳打,不许用肘、膝或头顶撞对方,不许使用反关节动作,不许压迫对方的咽喉,不许接触对方眉口之间的面部 ;脚可以 踢 、弹对方的脚 或小腿下部,但不能过高,更不能用脚蹬、踹对方。经常使用的套路有背、别、挑、缠、揣、踢、拧、搂、弹、搿、抱腿、跪腿、里勾腿、插闪、勾脚、里刀勾等技法。

中国摔跤基本功

基本姿势:中国式跤术要求非常严谨,它有着固定的基本姿势,这些姿势一般称为之“跤架”,这些姿势都是平时训练中形成的.“跤架”的基本姿势是在才一出架的瞬刻间,上体成半斜面,两腿微屈;要求扣胸、紧臂、垂尾骨,头部要正直,鼻尖向前不得超过前脚尖,后脑不得超过后脚跟;两手指松开并拢成松握拳状,上手在前,底手在后,沉肩垂肘,两手高不过鼻,低不过嘴,这样为封门出架的上半身姿势。跤架分为右架与左架。左脚在前时为左架,右脚在前时为右架;前脚为虚,后脚为实;身体重心前脚支撑承负全身40%重量,后脚支撑承负全身60%重量,后脚为主要站立基础,这样前脚为先锋,后脚为后卫。这种姿势在中国传统武术“形意拳”里面叫“三才势”即“三体势”。此动作姿势形成前后腿紧密相随。如属右架者其右手也在前,在前之手叫上手,捎后之手叫后手(底手),又称“上把”“底把”,前手抢把,后手辅助上手。

基本步法:跤架的前脚为先锋,后脚是后卫,这是摔跤中步法的基本要求,俗话说:“走对步赢跤,走错步输跤”。步法在摔跤里是极为重要的,灵活的运用步法是每个跤手必须熟练的环节。跤术的基本步法必须掌握。在走架时右架向右转行或左架向右环行,不论走快步或走慢步,双脚运行一定保持走斜丁步;在摔跤的过程中一但要挪动,必须是底桩先走,横向跨步而前脚紧跟;在走跤步时前后脚横跨一尺而前脚跟步三寸,后卫保先锋,跤步永不乱跨。在摔跤时步法后退也可以,前脚滑退而底桩横跨,永远保持斜丁步的步伐。特别要加强腰腹和腿部的力量和灵活性练习。还要注意动作迅速和上下肢的协调配合,“眼似闪电,腰如盘蛇,脚似钻。”“动作要象打闪纫针”。这都说明摔跤必须要以快取胜。因为快可使动作突然,使对方猝不胜防,从而争得主动。摔跤还强调手脚动作要密切配合。上边用两手把对方捆住,下面再用脚和腿使绊。每个人的身高、体重和身体素质等条件都不同,因此应选择适于自己练习和使用的技术动作,以便更快地掌握技术,形成自己的特点。例如身材矮小、动作比较灵活的人,可着重选练小得合、捞、磨、端踢、掐撮、躺刀、入、穿档靠、蹩、掏、耙、刀勾、豁、揣、捆等技术动作;身高、体重、力气大的人,可重点练勾、别、缠、踢、掰、叉、涮、拧、锓、拄、撮、肘、拍、撴、装、错、披以及大得合等技术动作。俗话说:“摔跤要有一把主手。”有了一把得意的底手,就能便于应付对方的快攻。反过来说,输跤者首先输了手,因为一旦被对方抓着一把适于他的袖带,往往就会陷于被动。当然,有经验的运动员也可以借对方的揪袖和夹脖作为一种诱招。例如在对方使别或勾时,可在后面扒腰、按腿来横削对方唯一的张桩,这样就可以转危为安,反败为胜。身材高大的人与身材矮小的人对摔时,身材高大的人应发挥臂长、身长、腿长的特点,争取先抓住对方而不要让对方先靠近自己。反之,身材矮小的人要争取接近和抱住身材高大的人,尽量限制对方的长处。如对方身体较胖、体力较差时,可设法扯着对方转动,消耗他的体力,然后再借机进攻。

Tags:

上一篇:霍氏八极拳渊源与传承

下一篇:霍氏八极拳精要概论

相关文章

随机图文

-

《诗经》国风·邶风

《诗经》国风·邶风【26.柏舟】泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游。我心匪鉴,不可以茹。亦有兄弟,不可以据。薄言往诉,逢彼之怒。我心匪石,不可转也。我 -

黑芝麻[草本植物脂麻种子中药名]

黑芝麻[草本植物脂麻种子] 药用:华夏宝典之中药学--润下药,脂麻科一年生草本植物脂麻的成熟种子。黑芝麻,黑芝麻的黑色来自一种黄酮类物质,药食同源中药材名称。本品为脂麻科植物脂麻的种子。秋季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,再晒干。 功能主治:补肝肾,益精血,润肠燥。 临床用于:头晕眼花、耳鸣耳聋、须发早白、病后脱发、肠燥便秘。俞景耀针灸医师/提供 -

福州评话【传统地域习俗文化】

福州评话【传统地域习俗文化】福州评话是以福建省福州方音讲述并有徒歌体唱调穿插吟唱独特的传统说书形式,流行于福建省的福州、闽侯、永泰、长乐、连江、福清、闽清等十几个县市及台湾省和东南亚的福州籍华侨集居地。福州评话音乐唱腔无严格曲说,按福州方言依字行腔的吟诵调,道具有醒木、折扇、加一片铙钹(配以斑指、竹箸),作为间奏击节乐器。评话讲究说、吟、做、花。唱词多为七字句,也有八九字句。流行于福建省福州地区及古田、南平等地,用福州方言说唱。传说明末江南著名说书艺人柳敬亭不肯降清,南奔入闽,他所授门徒用福州话 -

腊八粥【民族文化习俗】

腊八粥【腊八节用由多种食材熬制的粥】腊八粥是在腊八节农历十二月初八用由多种食材熬制的粥,也叫做七宝五味粥。吃腊八粥,用以庆祝丰收,一直流传至今是中华的传统文化。中国汉族民

点击排行

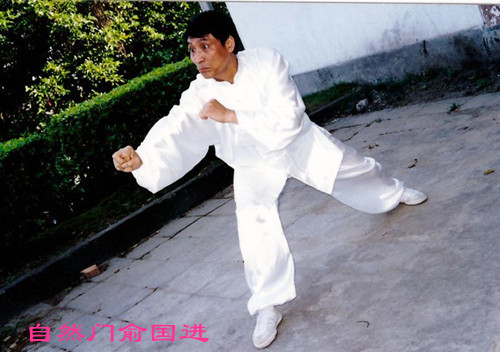

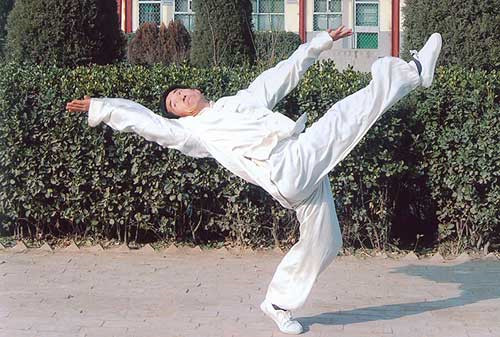

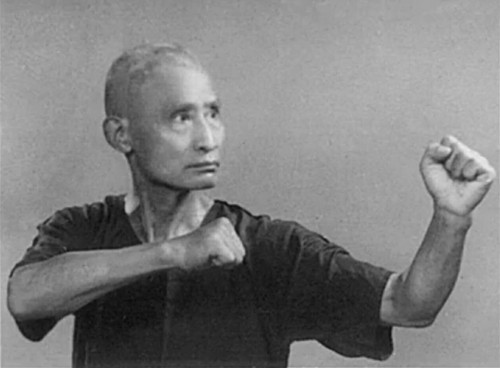

俞国进[自然门武术名家]

俞国进[自然门武术名家]本栏推荐

八卦掌【传统武术】

八卦掌【传统武术】

![巴西柔术[海外武术]](/uploads/cover/2024-06-13/17182793753374.jpeg)

![拳击[对抗性体育运动]](/uploads/cover/2024-01-08/17047046384540.jpeg)

![孟村八极拳[中华传统武术]](/uploads/cover/2024-01-08/17046800734967.jpeg)

![八极拳吴连枝[国家非遗传承代表性人物]](/uploads/cover/2024-01-07/17046286906804.jpeg)